学資保険って必要?不要?という議論がありますが、はじめに断言させてください。

学資保険は間違いなく不要です。

お子さんの大学入学などのライフスタイルに備えて貯蓄することが不要ということではありません。

ただ、ライフイベントに備える方法として「学資保険」はデメリットばかりなのです。

サクッと読める目次

学資保険に入る目的

まず、学資保険に入りたいなーと思った時にどんな目的があるのかを考えてみましょう。

学資保険に加入する際、大きく分けてこのような2つの目的があると思います。

お金を増やしたい

まず、いちばん大事な目的がこの「お金を増やしたい」ということでしょう。

公立大学の学費自由化など、高等教育にかかる費用はどんどん増えています。

収入は増えない中、学費が上がっていくというつらい状況が続いているので、事前に準備することで少しでも増やせるのであれば増やしたいですよね。

万が一のときにも就学資金を残したい

学資保険が保険たるゆえんが、万が一のときの対応でしょう。

もし両親に万が一のことがあり、子供が残されてしまったときにも資金を残したいというものもあるでしょう。

これらのニーズに学資保険は確かに対応可能ですが、実は学資保険よりももっと良い手段があるのです。

学資保険とはどのような保険なのか

そもそも学資保険がどのような保険なのかおさらいしていきましょう。

学資保険とは、子供が0歳の頃に積み立てを開始して、10年間(又は15年、18年など)積立を行い、18年目から22年目にかけて保険金を受け取るという保険が一般的です。

その他にも、高校入学年齢に当たる15歳のときにも保険金を受け取れるものも存在していますが、基本的には大学進学資金をためておく意味合いが強いでしょう。

学資保険のメリット

学資保険のメリットは以下のようなものがあります。

- (少しは)資産が増える

- 毎月天引きされるので強制的に積立ができる

- 途中解約ができないので無駄遣いをしてしまうことがない

- 受け取り方をライフスタイルによって選べる

- 所得控除(生命保険料控除:最大4万円)があり節税になる

- 満期保険金についても特別控除(50万円)があり、節税になる

- 保険料払込免除特約により、万一の際の払込が免除される

このように、学資保険にはもちろんメリットもあります。

これらは保険会社の営業担当もしっかりと伝えてくることだと思います。

学資保険の節税効果

学資保険は税制面では生命保険の一種ということになっているため、生命保険料控除を始めとする節税効果があります。

生命保険料控除

払込時の所得控除(生命保険料控除)額は最大4万円であり、他の生命保険との合算金額により控除額が決まります。

所得税率が20%の場合は、4万円の所得控除により毎年8000円の節税となります。

※生命保険料控除を受けるためには確定申告もしくは年末調整の提出が必要です。また、控除の要件は細かく決まっており、保険により対象外のものもあります。

一時金受取時の特別控除

学資保険の満期保険金は受け取り方により「一時所得」か「雑所得」となるのですが、一時所得の場合に最大50万円まで所得控除(≒非課税)となります。

どちらの所得に分類されるかは保険の商品により決まっているため、保険の営業担当者に聞けばわかります。(これに答えられないような営業担当から購入してはいけません)

ざっくりいえば「何度かに分けて分割して受け取る場合は雑所得」「一括で受け取る場合は一時所得」となります。

一時所得は毎年50万円までの特別控除枠があるため、50万円までの利益に対しては税金がかかりません。

※学資保険だけでなく、他の保険についても満期保険金は一時所得の特別控除が適用可能です。

保険料払込免除特約

学資保険の多くについている特約が「保険料払込免除特約」。

両親に万が一のこと(死亡又は高度障害)があった場合に保険料の支払いが免除されます。

もちろん、その場合も満期保険金は満額受け取ることができるので、保険としての機能があるということになります。

学資保険のデメリット

ただ、ここから紹介するデメリットはあまり教えてくれる人もいないので事前に知っておくべきです。

というか、デメリットを知った上で学資保険以外の選択肢を選ぶことをおすすめします。

- 他の投資を比較すると利回りが低い

- それどころか、元本割れする商品すら存在する

- インフレや金利上昇に対応していない

という点がデメリットです。

返戻率が低く、マイナスのものもある

元本割れの商品が普通に設定されていることは正直保険会社のモラルを疑いますが、

「毎月○万円の積立を10年間続けていただければ、18年後には△△△万円を受け取ることができます」

という話を聞いてパットプラスかマイナスか判断できず「なんとなくお得なんだろう」と考えて契約してしまう方が多いのでしょう・・・。

返戻率は「解約返戻金/払込金額」というとても簡単な計算で求めることができます。

- 払込金額 = ○万円×12ヶ月×10年

- 解約返戻金 = △△△万円

- 利益 = △△△万円 - (○万円×12ヶ月×10年)

- 返戻率 = △△△万円/(○万円×12ヶ月×10年)

- 利回り = 1-返戻率

- 単年利回り = 利回り/契約期間

※利回りや返戻率は全期間(例えば18年間)の利回りなので、単年利回りは契約期間で割る必要があります。

2019年時点で利回りが良いと言われている学資保険の例を見ると、18年後の返戻率が105%前後になるそうなので、

単年利回り(年利)は5%/18年 = 0.27%

と計算することができます。

年利0.27%は投資としてあまりに低いですよね。

ちなみに返戻率が100%を切る、元本割れ保険も存在しているのでそれらの保険は絶対に契約しないようにしましょう。増やそうと思って減らしてしまっては目も当てられません。

インフレや金利上昇時に実質利回りがマイナスになる

学資保険では契約時に返戻金が決まる、固定金利を採用しています。

そのため、18年後にもしインフレが起こっていて物価が上がっていたり、または金利が上昇していて定期預金のほうがお金が増える、なんてことになる可能性も否定できません。

そんな時に学資保険に預けていたことを後悔しても、時すでに遅し。

実質の利回りがマイナスとなるものを、18年後の満期まで待ち続けないといけないのは精神的にも辛いです。

学資保険についてまとめ

学資保険は、やめよう。

以上。

なぜなら、

- 利回りが低く、金利上昇やインフレ時にはマイナスになる

- 節税効果も

- 保険料払込免除は生命保険に比べると効果が低い

からです。

じゃ、どうすればいいの?それは、

「投資で資産を増やし」「最低限の生命保険で万が一に対処する」ことです。

学資保険の目的を達成する投資一覧

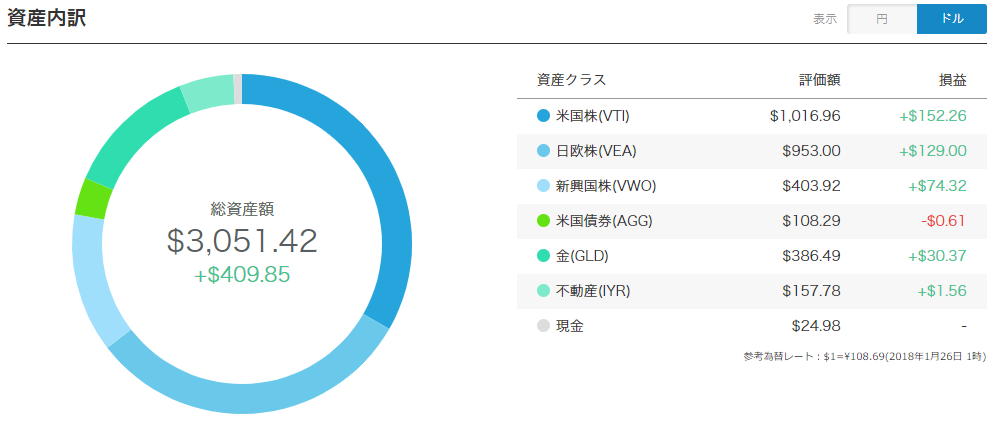

学資保険の10~18年という中長期的に資産を増やす投資としては積立NISAやオフショア保険、AIアドバイザーが最適でしょう。

投資と聞くと難しく感じるかもしれませんが、オフショア保険やAIアドバイザーなら学資保険と同じく毎月決まった金額が引かれていき、自動で運用が進んでいくので何も難しくありません。

それぞれの違いや詳細については、以下の記事で詳しく解説しています。

最近は保険会社が利益を確保しようと、リターンの悪い商品がたくさん増えてきています。

そのような商品に惑わされずに、自らの資産を守り未来につないでいけるようにしたいですね。